概要

正式名称を「聖母愛児園分園 ファチマの聖母少年の町」といい、1955年(昭和30年)に神奈川県大和市に設立されたカトリック系の児童養護施設です。

*通称として「 ボーイズ タウン ( Boys Town )」と呼ばれていました。

設立の背景と目的

第二次世界大戦後の混乱期、特に進駐軍兵士と日本人女性の間に生まれたものの、様々な事情で親と暮らせない子どもたち(いわゆる「GIベビー」)が増加しました。当時、彼らに対する社会的偏見は根強く、厳しい状況に置かれていました。

このような背景の中、横浜にあった児童養護施設「聖母愛児園」の分園として、特に男子児童のために「ファチマの聖母少年の町」が設立されました。カトリック教会の支援やアメリカからの寄付なども得て、子どもたちに安全な生活環境と教育を提供することを目的としていました。

主な活動と特徴

生活支援:

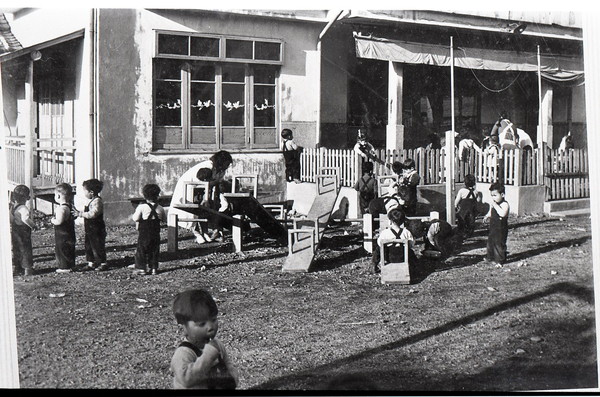

子どもたちに住まい、食事、衣服などを提供し、安心して生活できる環境を整えました。

教育:

当初は地元の小学校への入学が困難だったため、施設内で教育を行ったり、遠方の小学校へスクールバスで通学したりといった時期もありました。その後、地元の小学校へ通えるようになりました。

精神的ケア:

カトリックの精神に基づき、子どもたちの心のケアにも重点を置いていました。

国際養子縁組:

一部の子どもたちは、アメリカなどの海外へ養子縁組されていきました。

アフターケア:

卒園後の子どもたちのためのアフターケア施設「聖ヨゼフ寮」も設けられました。

その後の変遷

1971年(昭和46年)3月に「ファチマの聖母少年の町」としての事務は終了し、その後はアフターケア施設である「聖ヨゼフ寮」として存続しました。

歴史的意義

「ファチマの聖母少年の町」は、戦後の日本社会における困難な状況にあった子どもたち、特に偏見にさらされがちだった混血孤児を支援するという重要な役割を果たしました。その歴史は、戦後日本の社会福祉や人権問題を考える上で貴重な事例として記憶されています。

近年では、当時の様子や関係者の証言などを記録したドキュメンタリー番組が制作されるなど、その活動に再び光が当てられることもあります。

ファチマの聖母少年の町(通称:ボーイズタウン)

(聖母愛児園分園拡張施設)

昭和30年3月時の文章

古語にも十年一昔と言われて居りますが、大東亜戦争の終末から早くも十年の月日が流れ、戦争の思ひ出を忘れかけて参りました中に、終戦以来数々の問題を残して居ります混血児の事は、彼らの成育と共に社会問題として私共の中に投げかけられて来て居ります。

横浜という特殊な土地柄の為、殊更此の風にあてられて参りました者の一人は、私共「聖母愛児園」でございます。終戦の翌年、昭和二十一年の四月の或朝、中区山手町八二番地の横浜一般病院の玄関先へ置棄てられて居りました子供が最初の者でございます。(横浜一般病院は、昭和十年より二十六年まで現在の社会福祉法人聖母会の前身なる社団法人大和奉仕会の経営に依る。)苦しい生活の中に又は、すさんだ心の中に求められて参りました楽しみとしての進駐軍との交際はこのやうに次々と罪なき子の誕生をみ、世間を恥じて親子の名乗りさえあげかねる彼等の母親は、せめて神の慈悲の御手に我が子を託せんものと、修道院の玄関先へ秘かにおいていったのでございませう。私共では早速に一般病院の一角を利用して乳児院を開設し、之等薄幸の子等に愛の手を差しのべたのでございます。然し子供達は日毎に増加をみる一方で、一般病院の一隅のみでは到底収容しかねて参りましたので、昭和二十一年九月神奈川県当局の絶大なる御支持の下に山手町六八番地に乳児院を独立新設し「聖母愛児園」と命名致しました。其の後子供達は天守様の恩寵の下、修道女の手によって健かに成育し、昭和二十五年には満四才に達する者も出て参りました。ここに於いて乳児院で引きつづき収容致すことも出来ませんので乳児院の隣接地へ養護施設を新設し乳児院の年齢超過児を収容保護致して参りました。昭和二十八年子供達が学齢に達しますと共に、新たな問題がおきて参ったのでございます。幸ひにも小学校の先生方のご理解ある御協力により就学致すことが出来ました。然し女児はともかく男児の教育が切実な問題として考慮されて参りました。私共愛児園と致しましては早速に教区長荒井司教様の下に伺ひこのことにつき御相談申し上げたのでございます。荒井司教様もすて難い問題として御取上げ下さいまして日本の各司教様教区長様方を通じて教会の協力を求められます一方米駐留軍の方々によびかけられ援助を求められたのでございます。とかくする中、司教様よりこの事について御聞き遊されまして教皇様は五萬弗の資金を混血児救済事業のため御寄付下さいました。其の後間もなく横浜のカトリックの方々より九千弗の御寄付をいただきこの五萬九千弗をもって南林間に八千坪の土地を購入し三四六坪(収容四十五名)の建物の建築に取りかかる準備をなしかくて問題解決の第一歩をふみ出したのでございます。昭和二十九年八月定礎式を行ひ同年十月二十三日棟上式を挙行、こえて三十年三月十二日落成式をみるに至りました。

今後女児の混血児は引続き聖母愛児園で保護されて参りますが男児は大和町の愛児園の拡張施設で保護されることになり此の子供達の教育にはカナダより来日致して居ります「教育修士会」の方々があたられ、なほ東京の「おつげのフランシスコ修道会」がこれに協力されることになり「ファチマの聖母少年の町」とよばれることになりました。此移転につき度々問題になりましたのは子供達の学校のことでございます。折角なれました所を日浅くして変わりますことは種々の面で影響がありますことを考慮されましたので大和町の小学校の御理解を得まして現在通学致して居ります元街小学校へ引きつづき通うことに決定致しました。

今日まで私共で扱いました混血児の数は男児二〇〇名女児一九〇総計三九〇名でその中昭和二十一年より二十九年三月までに養子として家庭へもらわれましたのが男児四七名女児四七名合計九四名、二十九年より現在までの間に養子となりましたものが男児一五名女児二十四名合計三十九名で私共も国の保護を頼ると共に極力理解ある家庭への養子を努力致して居ります。

内外多数の方々の御協力により少年の町の第一歩はふみ出されました。然し数多くの問題はなほ将来に残されているのでございます。物質的に精神的に皆様の御協力を得てこそよき国民の一人として生ひたって行くのではございませんでせうか。ここに今日までの数々の御協力を感謝致しますと共にあわせて今後の御支援を心から願ひ天守様の豊かな祝福を皆様の上に祈りつつ、少年の町設立に至りました経過を御報告申し上げます。

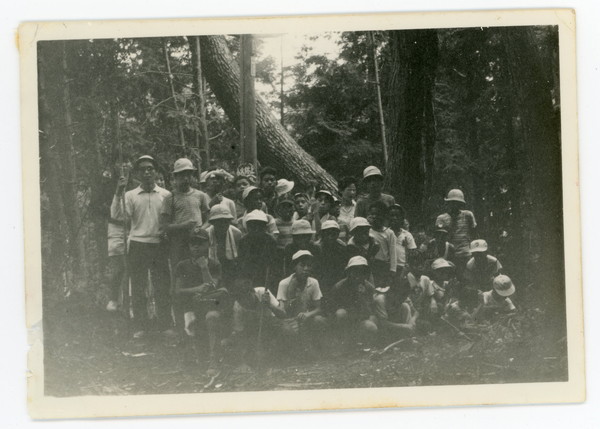

少年の町の混血児

この施設が出来たのは、横浜の当時の荒井司教さんが横浜の「聖母愛児園」の依頼で、根岸台にあった修道会に依頼してできたものだった。依頼されたのは学齢期、学校に通わなければならなくなった混血男児のための施設ということだった。この依頼は1953年昭和28年、当時子供たちは7歳だから、生まれたのは昭和21年、妊娠したのが昭和20年の終戦の年という事になる。第1回目に入ってきたのが34名、全員混血児だった。(別情報では、黒人系21人、白人系5人、韓国人系1人、日本人の孤児12人であった)。

ところが、学童期の子供が入ってきたというのに、大和市の地元の住民や学校の反対で、入学が出来ず、毎日大和から横浜の小学校へスクールバスで通うということが5年間も続いた。教育委員会も反対した。何故かというと、混血児だったからだ。「冗談じゃない、そんなものを建てたら黒人の町になるぞ」と言われ、小学校のPTAの90%が反対の署名をしたほどであった。

はじめは、その施設の建築自体が反対されていたが、学校に通わないということで建物だけの建築が許された。そして、子供たちは、横田基地のクリスマス会に招待されたり(私も招待されて子供たちを連れて行った経験がある)、厚木基地に食事や映画の招待を受けるという生活をした。

「思い出:笠原のぶ子(ボランティア)クリスマスや御復活祭になりますと、たくさんの兵隊さんが来て子供たちをお食事に招待してくれます。・・・・外人の家族が来た時レオが言いました『お姉ちゃん、僕たちにもお父さんやお母さんがいたんだよね』・・・戦争の結果とでも言いましょうか、何の罪もない子供たちが生まれながらにして不幸を背負わなければならぬ運命のいたずら、戦争のない世界の平和を祈らずにはいられません」この彼女の文章だけが真実を述べていると思う。

「白人や、黒人との混血児の収容施設が大和町の林の中に建てられる。・・・・それは昭和21年の秋、横浜の女子修道院の玄関に混血の赤ちゃんが捨てられていたことがきっかけであった。・・・・終戦後まもなく「戦争の落とし児」と呼ばれる子供が年々増加していくために困っていた、・・・・創立当時30数名が入所したが、 すでにその時112名はアメリカ人の家庭に養子に行き、13名は日本人に引き取られていた。・・・・・施設に入った子供たちの衣食住の世話は、「お告げの姉妹会修道女」が担当している」。

アメリカ人兵士と日本人女性との間に生まれ、学齢期に達した混血の孤児(男児)を収容するため、横浜市中区山手町にあった聖母愛児園の分園として昭和30(1955)年、大和市の約8千坪(2万6,400㎡)の敷地に建てられました。混血児に対する偏見が強かった時代、最盛期には60人ほどの子供たちがここで集団生活を送り、巣立っていきました。当初、子供たちはバスで山手町の元街小学校へ通学していましたが、交通量の増加などでバス通学が困難になったため、交渉の末、昭和35(1960)年から林間小学校へ通学しました。その後、在園者・入園者の減少や社会状況の変化などによりその役割を終え、昭和46(1971)年3月にファチマの聖母少年の町としての一切の業務を終了しました。土地(2万2,400㎡)と建物は市に売却され、社会福祉施設「松風園」として開園しました。