キリスト教児童福祉会

社会福祉法人 キリスト教児童福祉会は、キリスト教精神に基づき、児童養護施設・児童心理治療施設・児童家庭支援センターなどの事業を通して、様々な事情で家庭での生活が難しい子どもたちの養護・支援を行う社会福祉法人です。戦後の混乱期に、アメリカのキリスト教児童基金(CCF)の支援を受けて設立され、日本の戦災孤児などの子どもたちの支援に尽力してきました。

概要と目的

キリスト教児童福祉会は、「キリスト教の隣人愛を基本とし、地域や子どもに対する多様な福祉事業を展開」することを目的としています。家庭の再建が最大の願いとしつつ、それが叶わない場合には、家庭に近い環境で子どもたちが生活できるようホームでの生活を整え、社会に巣立っていく支援を行っています。また、近年はトラウマや発達の課題を抱える子どもたちの入所も多く、臨床心理士・公認心理師や児童精神科医も支援チームに加わり、多様なニーズに応えられるよう努めています。

主な事業内容

複数の児童養護施設や関連施設を運営し、以下のような多岐にわたる事業を展開しています。

児童養護施設の運営:

広安愛児園(熊本県上益城郡):

児童養護施設として、地域小規模児童養護施設なども運営しています。

こどもL.E.C.センター(熊本県上益城郡):

児童心理治療施設として熊本県内の児童を入所通所で受け入れています。

聖母愛児園(神奈川県横浜市):

児童養護施設、地域小規模児童養護施設などを運営しています。戦後、混血孤児を多く受け入れた歴史があります。

児童家庭支援センターの運営:

地域の子育て家庭の様々な困りごとについて相談支援を行い、必要に応じて関係機関と連携して支援を行います。カウンセリング、心理療法、短期間の子どもを預かるサービス(ショートステイ、トワイライトステイ、休日預かり)なども提供しています。

その他:

自立支援、地域福祉の推進、人材育成、安全で快適な生活環境づくりなどにも力を入れています。

沿革

1948年: アメリカの民間団体であるキリスト教児童基金(CCF)が、日本の戦災孤児への支援を開始。

1952年: CCFからの支援を届ける日本事務所として、社会福祉法人基督教児童福祉会が設立される。アメリカ・カナダからの支援を受け、戦災孤児への支援を拡大。

1974年: 日本の経済成長に伴い、CCFは日本への支援を徐々に縮小。キリスト教児童福祉会はアジアの子どもたちへの支援の必要性を認識し、活動の幅を広げる。

2001年: 法人名称を「社会福祉法人基督教児童福祉会」から「社会福祉法人キリスト教児童福祉会」へ変更。

2005年: 社会福祉法人聖母会から児童養護施設聖母愛児園を引き継ぎ、運営を開始。

このように、社会福祉法人キリスト教児童福祉会は、長年にわたりキリスト教精神に基づいた児童福祉活動を展開し、現代社会における子どもの多様なニーズに応えるべく、その活動範囲を広げています。

キリスト教児童福祉会 沿革

沿革

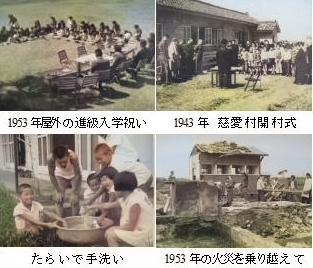

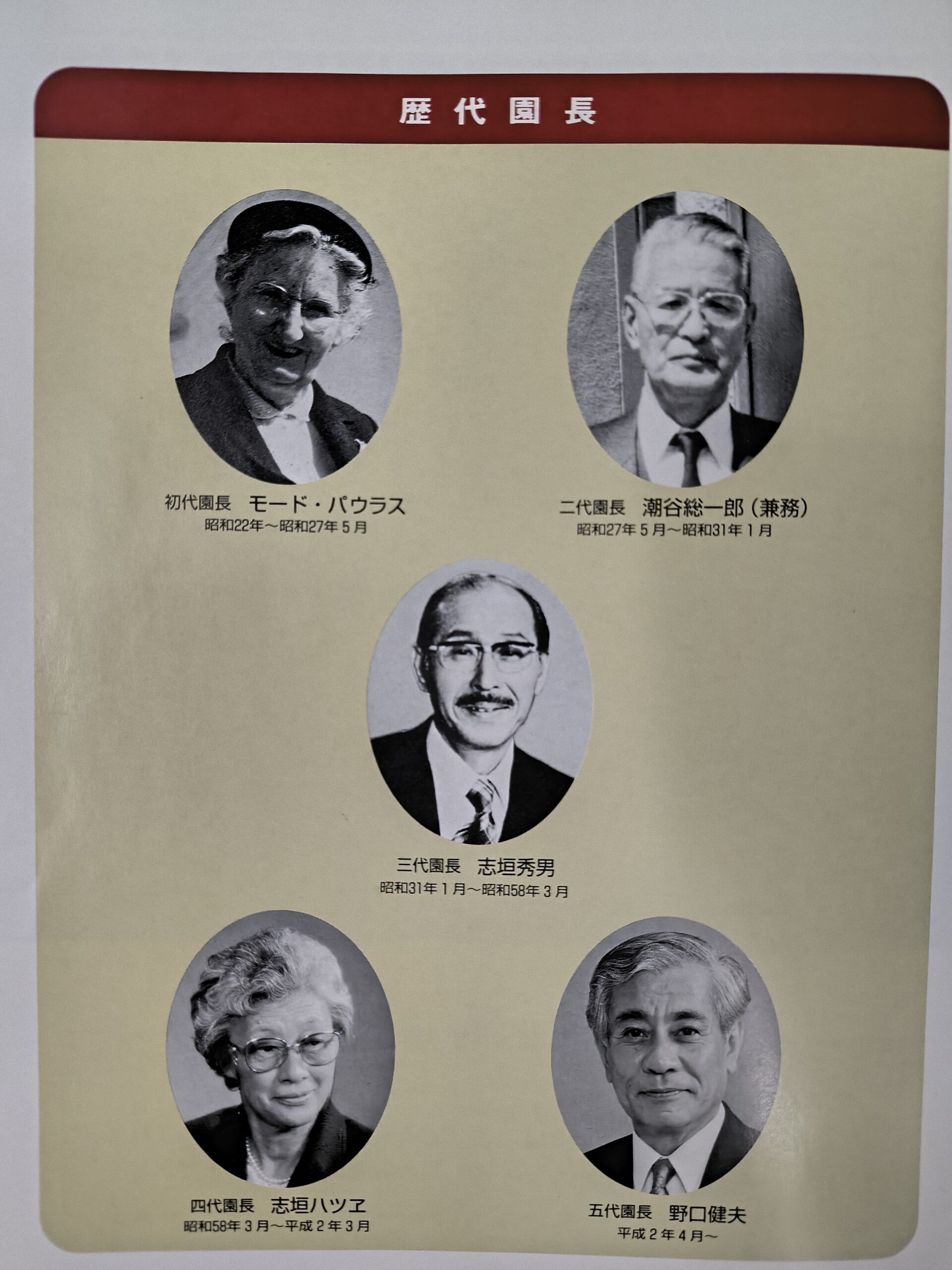

昭21年1月宣教師モード・パウラス女史は、終戦後荒廃した熊本市を彷徨する傷心の子供の数が多いのを見て、早急に収容施設を増設する必要を認めた。

昭和22年6月 幾多の紆余曲折を経て、旧陸軍演習場用地払い下げの申請が受理され資金を米国リッチモンド市に本部を置くC・C・F(Christian Childrens Fund.Inc) に得て、茫々たる草原2万6千余坪の開墾を始め収容ホーム建設に着手。

昭和23年4月 旧陸軍の倉庫1棟移築して、収容ホーム第1号を建て、開園。

昭和24年8月 児童福祉法による「養護施設慈愛村」認可(熊本県知事)

昭和27年6月 「慈愛村」より「広安愛児園」に改名。

昭和28年12月 「社会福祉法人基督教児童福祉会広安愛児園」認可(厚生大臣)

昭和45年4月 理事会予算審議建物全面改善計画を立てる。

昭和47年9月 基督教児童福祉会(米国本部)より広安愛児園への土地・建物の所有権移転登記完了。

平成2年10月 全面改築工事起工式。

平成3年7月 全面改築工事完了。児童新小舎へ引っ越し。

平成13年4月 情緒障害児短期治療施設こどもL.E.C.センター開設

平成13年8月 法人名称を社会福祉法人キリスト教児童福祉会へ変更

平成17年10月 社会福祉法人聖母会より児童養護施設聖母愛児園を引き継ぐ

平成19年12月 聖母愛児園改築工事開始。

以上の経過を経て現在に至る。